Die Erderwärmung und ihre zerstörerischen Folgen betreffen den gesamten Planeten. Doch manche Menschen und Regionen trifft es härter und häufiger als andere. Insbesondere ärmere Bevölkerungsgruppen, ethnische Minderheiten und Frauen sind benachteiligt. Die Forderungen nach Klimagerechtigkeit in den zivilgesellschaftlichen Klimabewegungen werden deshalb immer lauter.

Was ist Klimagerechtigkeit?

Klimagerechtigkeit bezeichnet den Ansatz, den Klimawandel nicht nur als eine ökologische, sondern auch als eine soziale Bedrohung zu verstehen. So ist die Klimakrise, in der sich unsere Welt befindet, strukturell ungerecht. Denn obwohl der Klimawandel die ganze Welt betrifft, sind verschiedene Bevölkerungsgruppen und Regionen unterschiedlich stark betroffen.

Warum ist die Klimakrise ungerecht?

Generell bekommen Menschen im Globalen Norden, deren Länder die Klimakrise durch Umweltzerstörung und hohe Emissionen am meisten zu verschulden haben, ihre Folgen am wenigsten zu spüren. Am häufigsten betroffen sind hingegen diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben: Menschen in wirtschaftlich schwächeren Ländern, häufig im Globalen Süden, deren Treibhausgasemissionen um ein Vielfaches geringer sind. Gleichzeitig haben die Betroffenen oft wenig Ressourcen, um sich an die Konsequenzen des Klimawandels anzupassen. Ethnische Minderheiten, Frauen und Kinder in diesen wirtschaftlich schwachen Länder sind besonders gefährdet. Doch auch innerhalb von Landesgrenzen sind die Emissionen sehr ungleich und nach Wohlstand verteilt. Laut einer Studie der Universität Cambridge verursachen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung in Europa genauso viele Emissionen wie die ärmsten 50 Prozent.

Das Konzept der Klimagerechtigkeit will erreichen, dass die Verantwortung und die Belastung des Klimawandels gerecht verteilt wird – und zwar weltweit und über heutige und zukünftige Generationen hinweg. Denn auch in der Zukunft sollen Menschen die gleichen Chancen auf eine gute Zukunft haben.

Um Klimagerechtigkeit zu erreichen, muss viel passieren: Die Hauptverursacher der Klimakrise müssen ihre Emissionen und ihre Umweltzerstörung stark reduzieren. Ebenso stehen die wirtschaftlich starken Staaten in der Verpflichtung, verletzlichere Länder und Bevölkerungsgruppen in ihren Anpassungen an den Klimawandel zu unterstützen und Schäden, die durch die Klimaerwärmung verursacht worden sind, zu reparieren.

Warum sind die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, am meisten von ihm betroffen?

Die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, sind oft sowohl geografisch als auch wirtschaftlich in einer besonders verletzlichen Position. Viele besonders betroffene Länder liegen im Globalen Süden, darunter zum Beispiel trockene Gebiete, Inselstaaten und Küstenregionen. Diese Regionen werden häufiger und härter von extremen Wetterereignissen wie Wirbelstürmen, Überflutungen und Dürren betroffen als zum Beispiel Industriestaaten im Globalen Norden.

Gleichzeitig sind viele vom Klimawandel stark betroffene Länder in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Es fehlt an finanziellen und technischen Ressourcen, um von der Klimakrise verursachte Schäden und Verluste zu kompensieren und vorzubeugen.

Hinzu kommt häufig eine finanzielle Abhängigkeit von Staaten im Globalen Norden. Viele wirtschaftlich schwach aufgestellte Länder sind so stark an Institutionen im Globalen Norden verschuldet und werden gezwungen, ihre Gelder in Rückzahlungen und wachsende Zinssätze zu investieren anstatt in Klimaanpassungsmaßnahmen. Diese finanziellen Abhängigkeiten sind häufig auf die Kolonialzeit zurückzuführen.

Warum tragen Industriestaaten im Globalen Norden eine historische Verantwortung bei der Klimagerechtigkeit?

Historisch gesehen tragen Industrienationen wie Deutschland eine hohe Verantwortung. Denn die Treibhausgasemissionen von Industriestaaten belasten schon seit vielen Jahrzehnten die Umwelt.

Auch die weltweite Kolonialgeschichte und das Fortbestehen von kolonialen Strukturen, zum Beispiel im Finanzsektor, müssen im Kontext von Klimagerechtigkeit in Betracht gezogen werden. Diese kolonialen Strukturen haben dazu geführt, dass viele Länder im Globalen Süden wirtschaftlich abhängig geblieben sind und ihnen die Mittel fehlen, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen oder selbst klimaneutraler zu werden. Gleichzeitig profitieren Industrieländer weiterhin von ungleichen Handelsbeziehungen und Rohstoffgewinnung.

Klimagerechtigkeit erfordert daher nicht nur ökologische Maßnahmen, sondern auch die Aufarbeitung historischer Ungerechtigkeiten und die Schaffung eines faireren globalen Systems.

Welche Gruppen sind besonders vom Klimawandel betroffen?

Betroffen sind besonders marginalisierte Gruppen, also Menschen die gesellschaftlich benachteiligt werden. Dazu gehören ethnische Minderheiten wie indigene und nicht-weiße Menschen, aber auch Frauen und Mädchen sowie zukünftige Generationen.

Diese Gruppen haben häufig weniger politische und wirtschaftliche Macht, um sich zu schützen oder ihre Lebensbedingungen anzupassen. Sie haben ein schlechteres oder gar kein Einkommen, haben weniger Zugang zu Bildung und leben in Abhängigkeit von anderen Gruppen. Die Krise des Klimawandels verschärft daher die Ungleichheiten ihrer bereits schwierigen Position. Daher ist es entscheidend, ihre Rechte zu stärken und ihre Teilhabe an Entscheidungen sicherzustellen, um eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen.

Ein Beispiel: Bei klimabedingten Naturkatastrophen wie Überflutungen haben Frauen im Schnitt eine geringe Chance zu überleben als Männer. Das liegt daran, dass Frauen in vielen Gegenden grundlegende Fähigkeiten nicht erlernen können oder dürfen. Sie können zum Beispiel weniger gut lesen, rennen oder schwimmen und sind so weniger gut auf Notsituationen vorbereitet.

Was ist die „Just Transition“? Und was hat sie mit Klimagerechtigkeit zu tun?

Das politische Konzept „Just Transition“ ist ungefähr mit „gerechter Wandel“ zu übersetzen. Die Just Transition strebt einen Strukturwandel an, der auf ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene arbeitet und unsere Welt klimaneutral, gerecht und resilient umgestalten soll. Besondere Rücksicht soll dabei auf verletzliche und benachteiligte Bevölkerungsgruppen genommen werden. Insofern ist die „Just Transition“ eng mit dem Konzept der Klimagerechtigkeit verknüpft und präsentiert sich als eine Art Lösungsweg, um Klimagerechtigkeit zu erzielen.

Im Zuge einer „Just Transition“ müssen vor allem Industriestaaten konsequent ihre Klima- und Umweltziele einhalten und gleichzeitig ihre Machtpositionen und ihren Ressourcenreichtum dafür einsetzen, ärmere Länder aktiv und auf Augenhöhe beim Strukturwandel teilhaben zu lassen.

Was können wir hier in Deutschland für Klimagerechtigkeit tun?

Deutschland als wohlhabende Industrienation kann entscheidenden Einfluss auf die Klimagerechtigkeit nehmen – global ebenso wie national. Unsere Politik und Wirtschaft können weltweit Beispiele setzen und Hebel für mehr globale Gerechtigkeit tätigen. Klimagerechtigkeit bedeutet allerdings auch soziale Gerechtigkeit im eigenen Land. Denn Klimaschutz darf keine Frage des Einkommens sein. Deshalb braucht es eine sozial-ökologische Transformation, die Klimaschutz und soziale Sicherheit zusammendenkt. Maßnahmen wie gerechte CO₂-Bepreisung mit sozialem Ausgleich, Investitionen in bezahlbare erneuerbare Energien, klimafreundlicher Wohnraum und nachhaltige Arbeitsplätze sind entscheidend. Nur wenn Klimapolitik soziale Ungleichheiten abbaut, kann sie langfristig wirklich funktionieren.

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Transformation“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Tiefer einsteigen ins Thema Transformation

Klimaschulden und Finanzgerechtigkeit

Viele Länder im Globalen Süden sitzen in einer Schuldenfalle. Verschärft wird ihre Finanzkrise durch den fortschreitenden Klimawandel. Den finanziellen Staatsschulden des Globalen Südens stehen die historischen Klimaschulden des Globalen Nordens gegenüber – denn dieser ist Hauptverursacher der Erderwärmung.

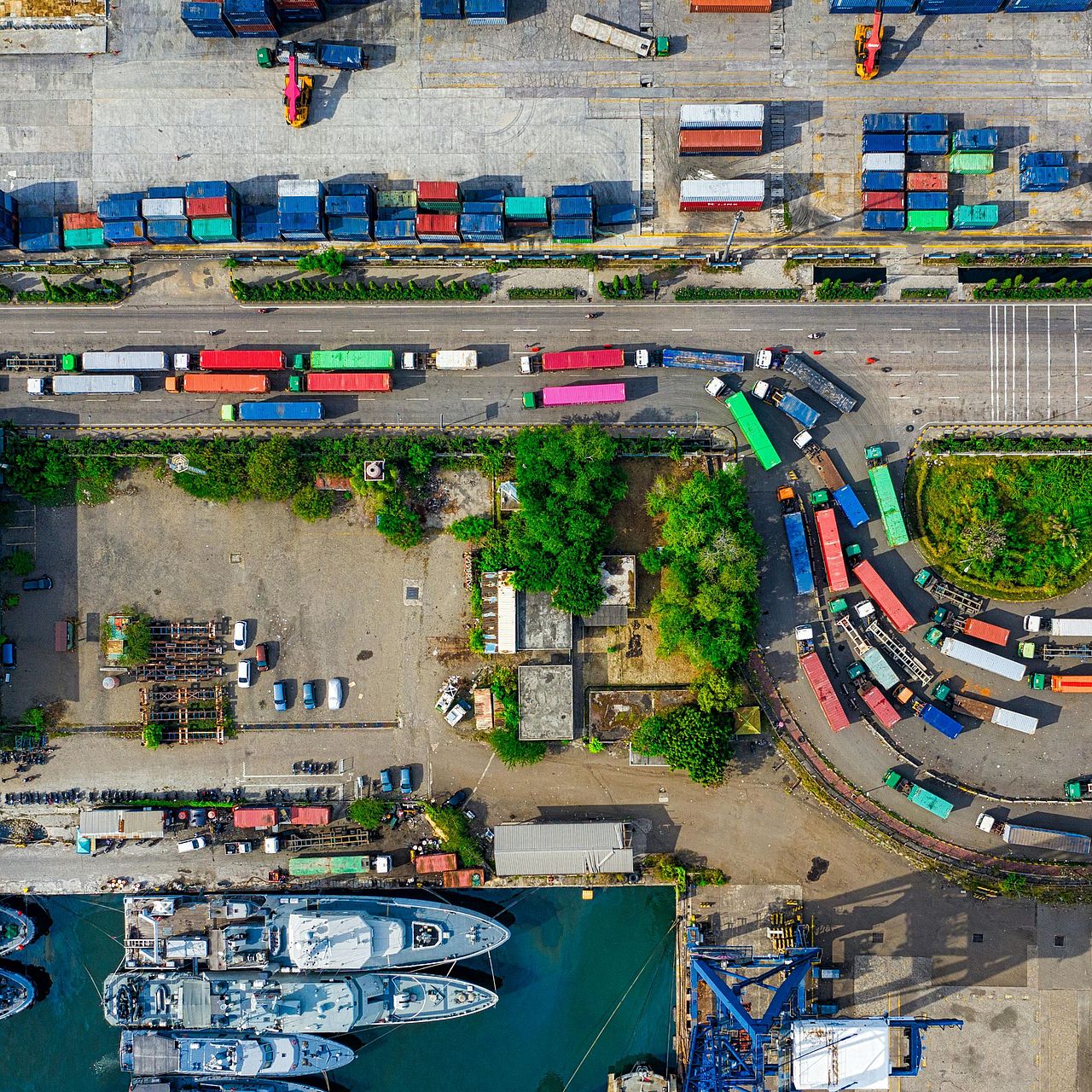

Lieferketten nachhaltig gestalten

Mehr Sorgfalt entlang von Lieferketten schützt Menschenrechte und die Umwelt – und auch für Menschen am Ende der Lieferkette wird ein nachhaltiger Konsum deutlich einfacher. Denn die Gesetze, die derzeit diskutiert und verabschiedet werden, fordern einen gewissen Nachhaltigkeitsstandard und entlasten die Konsument*innen in ihren Kaufentscheidungen.

Sozial-ökologische Transformation

Als Gesellschaft befinden wir uns im ständigen Wandel – oft, ohne es überhaupt zu merken. Die sozial-ökologische Transformation setzt aber auf einen ganz bewussten Wandel, der eine nachhaltige Zukunft sichern soll, in der unsere Gesellschaft gerecht und unsere Umwelt gesund ist.

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Fotonachweis: Joshua Kettle - Unsplash Plus (Titelbild), OroVerde & MapsCharts (Weltkarte zu pro-Kopf-Emissionen), Ahmed Akacha - Pexels (Zwei Mädchen im Schlamm).

Die Daten aus der Weltkarte stammen von Global Carbon Budget (2024) und wurden einer Grafik von Our World in Data entnommen. Hier finden Sie die vollständige Liste aller verwendeten Quellen.

Letzte Aktualisierung: 03.02.2025