Als Gesellschaft befinden wir uns im ständigen Wandel – oft, ohne es überhaupt zu merken. Die sozial-ökologische Transformation setzt aber auf einen ganz bewussten Wandel, der eine nachhaltige Zukunft sichern soll. Das Ziel: Eine gerechte und umweltfreundliche Gesellschaft, die nachhaltig wirtschaftet und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlässt. Denn die heutigen Krisen machen deutlich: Es braucht einen tiefgreifenden Wandel unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen.

Transformation

[Trans | form | a | tion] Substantiv, feminin

Grundlegender Wandel, Umformung oder Veränderung.

Was ist mit einer sozial-ökologischen Transformation gemeint?

Die sozial-ökologische Transformation beschreibt also einen Wandel, der unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen nachhaltig umgestaltet. Alle gesellschaftlichen Bedürfnisse sollen befriedigt werden, ohne die planetaren Grenzen – also die ökologischen Limits unseres Planeten – zu überschreiten. Um das zu erreichen, müssen Produktionsweisen, Konsumverhalten sowie soziale und wirtschaftliche Strukturen sich so verändern, dass sie faire Lebensbedingungen für alle schaffen, Ressourcen schonen und die Biodiversität schützen. Es braucht also zum Beispiel eine optimierte Kreislaufwirtschaft, bei der Ressourcen immer wieder verwendet werden können. Genauso benötigt es Strategien, wie wir Ressourcen sparen oder durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzen. Hier fallen oft die Begriffe Suffizienz, Effizienz und Konsistenz:

Ressourcen sparen, indem wir unser Verhalten ändern, z. B. weniger Auto fahren, weniger konsumieren, Energie bewusster nutzen.

Weniger Ressourcen für die gleiche Leistung einsetzen, z. B. sparsame Geräte, bessere Dämmung oder energieeffiziente Autos.

Material- und Energieflüsse so gestalten, dass sie mit natürlichen Kreisläufen kompatibel sind: Ressourcen durch umweltfreundliche Alternativen ersetzen, zum Beispiel erneuerbare Energien statt fossiler Brennstoffe oder Kreislaufwirtschaft statt Müllproduktion und Ressourcenverschwendung. Nutzung von biologisch abbaubaren oder kompostierbaren Werkstoffen, Ökodesign, Sharingkonzepte und weitere Innovationen, die noch gedacht und gemacht werden müssen.

Transformation & Regenwaldschutz? - Beides geht nur zusammen!

Die Transformation ist für den Schutz der Regenwälder entscheidend, weil sie die Ursachen der Abholzung bekämpft. Hier sind die wichtigsten Zusammenhänge:

Weniger Rohstoff- und Fleischkonsum bedeutet weniger Druck auf Regenwälder, die oft für Sojaanbau (Tierfutter) oder Palmöl-Plantagen gerodet werden. Auch viele Bodenschätze schlummern unter den Tropenwäldern. Um sie zu gewinnen, wird zunächst der Wald vernichtet. (Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier: Alltagstipps)

Regenwälder speichern CO₂. Sie zu erhalten ist daher entscheidend, um den Klimawandel nicht zusätzlich anzuheizen. Doch die Tropenwälder sind zugleich besonders anfällig durch den Klimawandel. Gerade Dürren bedrohen ihre Existenz.

Eine gerechtere Weltwirtschaft schützt Menschen, die im Regenwald leben, und macht nachhaltige Landnutzung attraktiver als Abholzung.

Weniger Pestizide und ökologischer Anbau reduzieren den Druck auf Regenwaldgebiete. Denn die nachhaltige Landwirtschaft nutzt Methoden wie Fruchtwechsel, Mischkulturen und agroforstwirtschaftliche Praktiken, die den Boden gesund halten und Erosion verhindern. Dies verringert die Notwendigkeit, immer neue Flächen zu roden, um den Boden fruchtbar zu halten. Zudem fördert sie die Biodiversität, indem sie den Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln minimiert. So bleiben Lebensräume für Tiere und Pflanzen im Umfeld der landwirtschaftlichen Flächen erhalten, was den natürlichen Lebensraum rund um den Regenwald schützt.

Kurz gesagt: Ohne eine große Transformation bleibt der Regenwald in Gefahr – durch unser Wirtschaftssystem, unseren Konsum und den Klimawandel.

Was will die sozial-ökologische Transformation erreichen?

Kurz und knapp: Die sozial-ökologische Transformation strebt nach einer fairen Weltgemeinschaft und einer gesunden Umwelt. Klima- und Naturschutz müssen dabei nicht nur politisch, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene, einen deutlich höheren Stellenwert erhalten als bis her. Die Notwendigkeit für so einen umfassenden Wandel wird angesichts des immer schneller voranschreitenden Klimawandels und seinen Folgen – Starkwetterereignisse und humanitären Krisen – immer deutlicher.

Die sozial-ökologische Transformation ist ein erforderlicher Schritt, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Das klingt vielleicht dramatisch, aber das ist es auch. Denn unsere jetzigen Wirtschafts- und Lebensweisen gefährden nicht nur das Klima und die Biodiversität – sondern als Konsequenz dessen uns selbst.

Mal ganz konkret: Was muss sich verändern?

Die Liste ist lang, aber die Ziele sind klar. Um einen umfassenden, nachhaltigen Wandel auf gesellschaftlicher und sozialer Ebene zu erreichen, müssen wir als Weltgemeinschaft an vielen Ecken unseres momentanen Lebens anpacken. Viele der Ziele sind überlappend oder bedingen sich gegenseitig, weshalb sie alle gemeinsam verfolgt werden sollten. Das erhöht die Komplexität – und zugleich die Erfolgsaussichten. Das muss unternommen werden:

Die Biodiversität stellt die Lebensgrundlage allen Lebens auf der Erde dar. Ohne sie wäre das menschliche Leben nicht möglich. Durch das Fortschreiten des Klimawandels, Entwaldung und Landnutzungsänderungen ist die globale Biodiversität allerdings so bedroht wie noch nie zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte.

Das muss unternommen werden: Konsequente Gesetze zum Schutz von Ökosystemen – zum Beispiel durch eine effektive Eindämmung von Entwaldung und die Ausweisung neuer Schutzgebiete. Die Landwirtschaft muss regenerativ- und naturverträglich ausgerichtet werden (s.u.). Sogar Städte können grüner werden, indem sie vielfältigen Ökosystemen Raum bieten und zugleich von einer natürlichen Kühlung, von saubererer Luft und einer hohen Wasserspeicherkapazität profitieren. Bürgerinitiativen zum Schutz der lokalen Biodiversität, Erhaltung von Wald- und Grünflächen und Stadtbegrünung können helfen, die Natur effektiv zu schützen.

Unser derzeitiges Wirtschaftssystem zerstört die Natur, weil sie auf kurzfristigen Gewinn ausgerichtet ist und Umweltkosten nicht einpreist. Hier sind die Hauptprobleme:

1. Natur ist „gratis“ – Umweltkosten werden nicht eingerechnet

Unternehmen können vielerorts Wälder abholzen, Gewässer verschmutzen oder Böden zerstören, ohne die wahren ökologischen Kosten zu tragen. Folge: Es ist oft billiger, Natur auszubeuten, als nachhaltig zu wirtschaften.

2. Wachstum um jeden Preis

Unser Wirtschaftssystem setzt auf endloses Wachstum, obwohl Ressourcen begrenzt sind. Auf einer endlichen Welt ist endloses Wachstum nicht möglich. Die Idee des Wachstums stammt aus einer Zeit, in der die Welt uns Menschen noch riesig erschien und wir nur fremde Länder betreten mussten, um neue Rohstoffe zu erschließen. Meist auf Kosten der Natur und der Menschen vor Ort.

Höherer Konsum bedeutet mehr Produktion, mehr Rohstoffabbau und mehr Müll – zulasten der Natur.

3. Rohstoff- und Energiefresser dominieren

Fossile Energien (Öl, Kohle, Gas) und ressourcenintensive Industrien (z. B. Beton, Stahl, Massentierhaltung) sind Hauptverursacher von Umweltzerstörung. Nachhaltige Alternativen sind noch im Entstehen und müssen daher politisch gefördert werden.

4. Billigproduktion und globaler Handel auf Kosten der Umwelt

Lebensmittel, Kleidung und Technik werden oft dort produziert, wo es am billigsten ist – unabhängig von Umwelt- und Sozialstandards. Beispiel: Regenwald wird für Soja-Anbau (Tierfutter), Palmöl und Rinderzucht gerodet, weil die Nachfrage nach billigen Produkten hoch ist.

5. Finanzsystem fördert Naturzerstörung

Investitionen fließen oft in umweltschädliche Industrien, weil sie schnellen Profit versprechen. Nachhaltige Alternativen erhalten weniger Förderung oder Kredite.

6. Politik setzt falsche Anreize

Viele Subventionen fließen in fossile Energien, industrielle Landwirtschaft und ressourcenintensive Produktion, statt in nachhaltige Lösungen. Regulierungen zum Schutz der Natur sind oft zu schwach oder werden umgangen.

Das muss unternommen werden: Umweltkosten müssen in die Preisgestaltung eingerechnet werden. Strenge Regulierungen für Unternehmen (wie z.B. Lieferkettengesetze) und die Förderung von Produktionsmethoden, die auf Ressourcenschonung basieren, sind erforderlich. Eine konsequente Kreislaufwirtschaft muss angegangen werden. Unser Wirtschaftssystem muss sich von der Idee des ständigen materiellen Wachstums lösen. Die Wirtschaft muss das Ziel verfolgen, natur-positiv aufgestellt zu sein, das heißt, sie muss zum Schutz von Ökosystemen als unsere Lebensgrundlage beitragen. Diese Maßnahmen zahlen allesamt grundlegend auf den Schutz der tropischen Regenwälder ein.

Im Moment sind fossile Brennstoffe für den Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Die Energiewende ist allerdings schon auf dem Weg: 2024 wurden erstmals über 40 Prozent der weltweiten Elektrizität aus erneuerbaren Energien – also Wind-, Wasser- und Solarkraft gewonnen. Für eine nachhaltige Zukunft muss allerdings vollständig auf fossile Brennstoffe verzichtet werden. „Dekarbonisierung" ist das zentrale Stichwort.

Das muss unternommen werden: Konsequente Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und Speichertechnologien sind entscheidend, um eine nachhaltige, stabile Energieversorgung sicherzustellen. Gleichzeitig müssen Subventionen für fossile Brennstoffe gestrichen und strenge gesetzliche Regelungen für den CO2-Ausstoß eingeführt werden.

Mit Blick auf die Herkunft notwendiger Rohstoffe aus den Tropen ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien eine Kreislaufwirtschaft von hoher Bedeutung, ebenso wie klare Umweltauflagen für den Abbau der Rohstoffe.

Die Landwirtschaft ist Stand 2024 einer der größten Entwaldungsfaktoren weltweit – und trägt so maßgeblich zum Verlust der wertvollen, weltweiten Biodiversität bei. Für Weideflächen, Futtersoja und Palmöl – um nur ein paar Faktoren zu nennen – müssen jedes Jahr riesige Flächen einzigartiger Ökosysteme, u.a. tropische Wälder, weichen. Dabei gehen nicht nur wertvolle Kohlenstoffsenken verloren, sondern die Entwaldung setzt auch erhebliche Mengen klimaschädlichen CO₂ frei.

Das muss unternommen werden: Gesetzesinitiativen zum Schutz von Ökosystemen müssen verabschiedet werden. Massentierhaltung, die maßgeblich zu den globalen Treibhausgasemissionen beiträgt, muss abgeschafft oder durch ökologische Praktiken, wie etwa die flächengebundene Tierhaltung, ersetzt werden. Durch die staatliche Förderung von ökologischer Landwirtschaft und weiterer nachhaltiger Anbausysteme wie Agroforstwirtschaft und Permakultur kann der Sektor Landwirtschaft sich umgestalten.

Leider ist unsere Weltgemeinschaft momentan alles andere als gerecht: Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich wird jedes Jahr breiter – sowohl national als auch weltweit. Ein Bericht des World Inequality Labs zeigte 2022, dass die globale soziale Ungleichheit derzeit beinahe so hoch ist wie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, zum Höhepunkt der Kolonialzeit.

Das muss unternommen werden: Strengere Gesetze können faire Arbeitsbedingungen, gleiche Entlohnung und soziale Sicherheitsnetze fördern. Auch die gezielte Förderung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Bildung kann hier einen entscheidenden Unterschied machen. Doch vor allem muss bedacht werden, dass Klimaschutz und Biodiversitätsschutz zunächst einmal Investitionen erfordern. Sie kosten also Geld. Damit diese Maßnahmen sozial gerecht sind und dadurch auch für alle tragbar und umsetzbar bleiben, müssen einige Punkte beachtet werden:

1. Finanzielle Belastung fair verteilen: Bürger mit geringem Einkommen entlasten (z. B. durch Klimageld oder soziale Ausgleichszahlungen). Unternehmen stärker in die Verantwortung nehmen, statt Kosten auf Verbraucher abzuwälzen.

2. Nachhaltige Alternativen für alle zugänglich machen: z.B. günstiger öffentlicher Nahverkehr und Fahrrad-Infrastruktur. Bezahlbare, energieeffiziente Wohnungen.

3. Strukturwandel gerecht gestalten: Betroffene Branchen (z. B. Kohle, Autoindustrie) beim Umstieg unterstützen. Umschulungen und neue Arbeitsplätze in nachhaltigen Sektoren schaffen.

4. Bürgerbeteiligung & Mitsprache: Betroffene einbinden, Lösungen fördern, die zur Lebensrealität der Menschen passen.

5. Internationale Gerechtigkeit beachten: nicht auf Kosten ärmerer Länder. Industrieländer müssen für historische Emissionen Verantwortung übernehmen und ärmere Staaten unterstützen.

Die weltweite Geschlechtergerechtigkeit ist ein Ziel, das auch im Rahmen der Transformation von großer Bedeutung ist. Im Jahr 2024 hat kein einziges Land die vollständige Gleichstellung der Geschlechter verwirklichen können. Rund ein Drittel aller Länder haben seit 2015 laut aktueller Studien keine Fortschritte gemacht, während sich die Situation in einigen Regionen sogar drastisch verschlechtert hat. Globale Krisen wie der Klimawandel, Krieg, wirtschaftliche Einbrüche und Pandemien treffen dabei vor allem Frauen besonders schwer. Obendrein bleiben Frauen in der Politik unterrepräsentiert, haben vielerorts keine Entscheidungskraft über ihre sexuelle und reproduktive Freiheit und bleiben auch finanziell benachteiligt. Im weltweiten Schnitt verdienen Männer 20 Prozent mehr Geld als ihre weiblichen Kolleginnen – diese Ungleichheit nennt man Gender Pay Gap. Dabei sind Frauen sind Akteurinnen im Bereich der Nachhaltigkeit, vor allem in ländlichen Regionen und bei der Ressourcennutzung. Sie spielen eine Schlüsselrolle in Bereichen wie Landwirtschaft, Wasserbewirtschaftung und Gesundheitsversorgung - auch in unseren Tropenwald-Schutzprojekten. Frauen in Führungspositionen können wiederum den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Welt entscheidend vorantreiben.

Das muss unternommen werden: Die gezielte Förderung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Bildung kann hier einen entscheidenden Unterschied machen. Auch einschränkende Geschlechterrollen und die stark patriarchischen Strukturen, die unsere Gesellschaft prägen, müssen unbedingt überdacht werden. Ohne die gleichberechtigte Teilnahme aller Geschlechter bleiben wichtige Perspektiven und Potenziale ungenutzt.

Unsere Welt befindet sich in einem "Orientierungsvakuum". Die Klimakrise und die Erkenntnis, dass Ressourcen auf einer begrenzten Welt nicht unendlich sein können, machend deutlich, dass unsere materiellen Wünsche nicht der einzige Maßstab für unser Handeln sein dürfen. Vielmehr braucht es eine "Kultur des Genug", die die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse mit dem Erhalt unserer Lebensgrundlage, also im Rahmen der planetaren Grenzen, in Einklang bringt.

Das muss unternommen werden: Entwicklung von Ansätzen für eine Suffizienzpolitik ("weniger verbrauchen"). Diskussionen zur Frage, was ein "Gutes Leben" ausmacht. Entwickeln und Erproben neuer Produkt- und Dienstleistungen, die nachhaltige Verhaltensweisen erleichtern.

Zugängliche, gute Bildung ist ein Grundbaustein für soziale Gerechtigkeit und somit ein essenzieller Schritt Richtung nachhaltige Zukunft. Bildung kann uns helfen, unsere eigene soziale, wirtschaftliche, aber auch kulturelle und politische Situation zu verstehen und zu verbessern – auch wenn sie nicht die alleinige Lösung für alle Probleme ist.

Das muss unternommen werden: Staatliche Investitionen in Bildung, insbesondere in wirtschaftlich benachteiligten Regionen. Gezielte Förderung von Menschen aus benachteiligten Kontexten. Bereitstellen von Lernorten, die für alle gut zugänglich und nutzbar sind und die ein lebendiges und kooperatives Lernen ermöglichen. Ausrichtung der Bildung auf Kompetenzen und Inhalte, die für die Zukunft erforderlich sind: Systemdenken, Demokratieförderung, Perspektivwechsel, Ambiguitätstoleranz, gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein etc.

OroVerde ist auch in diesem Themenfeld sehr aktiv - sowohl in den Tropenländern als auch in Bildungsprojekten in Deutschland. Hier entstehen Materialien, die Lehrkräfte direkt in ihren Unterricht einbinden können, um komplexe Inhalte auf einem fachlich hohen Niveau zu vermitteln.

Der Sektor Mobilität hat momentan große Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Vor allem der Flugverkehr und Autos mit Verbrennermotoren stoßen viel CO2 aus und haben einen maßgeblichen Einfluss auf unser Klima. Reifenabrieb ist wiederum eine Hauptursache für Mikroplastik.

Um das zu ändern, muss in Zukunft mehr auf Fortbewegung gesetzt werden, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch ein funktionierendes System öffentlicher Transportmittel, mit dem wir uns emissionsfrei fortbewegen können, ist ein Schlüsselpunkt für die sozial-ökologische Transformation.

Das muss unternommen werden: Der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und Investitionen in die Infrastruktur für Elektromobilität kann unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen entscheidend verringern. Auch Anreize für die Nutzung emissionsfreier Verkehrsmittel und die Entwicklung sicherer Fahrradwege sind entscheidend, um den Individualverkehr zu reduzieren.

Für eine nachhaltige Zukunft muss sich auch im Bereich Wohnen viel verändern: Derzeit sind Gebäude für ca. 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Unsere Häuser und Wohnungen müssen aber nicht nur umweltfreundlich und energieeffizient, sondern auch bezahlbar sein.

Das muss unternommen werden: Konsequente Ausrichtung der Bauvorschriften auf Energieeffizienz. Mitdenken von Querschnittsthemen wie Biodiversitäts- und Klima-Anpassung direkt bei der Bauplanung. Förderung der Kreislaufwirtschaft auch in Bezug auf Baumaterialien. Durch eine konsequente gesetzliche Begrenzung von Mieten und den Ausbau von Sozialwohnungen kann zudem sichergestellt werden, dass es bezahlbaren Wohnraum für alle gibt.

Herausforderungen und Chancen der sozial-ökologischen Transformation

Jede große Veränderung beginnt mit kleinen Schritten – sei es die Art wie wir uns fortbewegen, unsere Ernährungsgewohnheiten oder Ressourcenschonung im Arbeitsumfeld. Auch wenn Veränderungen zunächst ungewohnt erscheinen mögen, sind sie keineswegs unüberwindbar – vielmehr bieten sie die Chance, gemeinsam eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft zu gestalten Einige Berufsfelder und Jobprofile werden sich in den kommenden Jahren sehr verändern, manche Berufe sogar komplett verschwinden. Dafür werden sich neue Berufsfelder entwickeln, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Den Übergang gut abzufangen und niemanden hängen zu lassen, aber dennoch die Richtung klar vorzugeben, damit Entwicklungen nicht aus Bequemlichkeit verschlafen werden - das ist eine der riesigen Herausforderungen in einer sich verändernden Welt.

Bei all diesen Veränderungen dürfen wir aber nicht aus dem Blick verlieren, dass ein Voranschreiten alternativlos ist. Die Menschheit hat die Planetaren Belastungsgrenzen bereits an vielen Stellen überschritten. Ein Wandel ist zwingend erforderlich, wenn auch unsere Kinder und Enkel noch gut leben können sollen. Denn mit einem Umdenken unserer Wirtschaft, Landwirtschaft und einem priorisierten Schutz der Biodiversität schützen wir unsere Lebensgrundlage, sorgen für eine gesündere Umwelt, saubere Luft und sauberes Wasser. Hiervon profitiert nicht nur die Natur, sondern auch wir Menschen! Die Schaffung neuer und zukunftsorientierter Arbeitsfelder kann zudem langfristig soziale Sicherheit bieten, die nicht mehr von endlichen Rohstoffen wie etwa Kohle abhängt.

Wie kannst du an diesem Wandel teilhaben?

Um die sozial-ökologische Transformation zu verwirklichen, muss natürlich viel auf dem politischen Parkett passieren – aber das bedeutet nicht, dass man als individuelle Person nicht auch aktiv dazu beitragen kannst. Im eigenen Umfeld können wir uns jetzt schon für einen nachhaltigen Wandel auf ökologischer und sozialer Ebene stark machen. (Mehr dazu auch unter “Handeln”.) Hier ein paar zentrale Topics:

Informiere dich darüber, wie du dein Leben nachhaltiger gestalten kannst und teile dein Wissen.

Engagiere dich lokal und schließe dich Gruppen an, die sich in deiner Stadt für einen nachhaltigen Wandel einsetzen.

Unterstütze Projekte für Biodiversitätsschutz und soziale Gerechtigkeit.

Die Transformation als globales Gemeinschaftsprojekt

Der Ansatz der „Großen Transformation“ stammt ursprünglich aus der Forschung zur globalen Nachhaltigkeit und wurde insbesondere durch den WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) und den Stockholmer Resilienzbericht geprägt. Diese Konzepte spiegeln die Erkenntnis wider, dass tiefgreifende Veränderungen notwendig sind, um die Krise der globalen Umweltzerstörung (wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Ressourcenübernutzung) zu überwinden und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Doch bereits in den siebziger Jahren zeigte die Denkfabrik Club of Rome den berühmten Bericht – „Die Grenzen des Wachstums“ vor, der aufzeigte, dass unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht möglich ist. Der Bericht basierte auf Systemmodellen, die die Folgen von Bevölkerungswachstum, Ressourcenverbrauch und Umweltverschmutzung simulierten.

Seitdem ist die große Transformation ein weltweites Thema. Wichtige Quellen und Einflüsse des Ansatzes:

Der WBGU-Bericht „Die große Transformation“ (2011)

Dieser Bericht stellte klar, dass die Menschheit vor einem fundamentalen Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik steht, um nachhaltiger und gerechter zu werden. Der WBGU beschrieb die Notwendigkeit einer systemischen Veränderung hin zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Wirtschaft.

Resilienzforschung und das Stockholmer Resilienzzentrum

Das Stockholmer Resilienzzentrum entwickelte das Konzept der planetaren Grenzen, das aufzeigt, wie die menschliche Zivilisation innerhalb von Umweltgrenzen operieren muss, um nicht die Stabilität der Erde zu gefährden. Sie betonten, dass eine große Transformation notwendig ist, um die Erde im sicheren Betrieb zu halten und gleichzeitig soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit zu fördern.

Die Forschung von Elinor Ostrom

Elinor Ostrom gewann den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften für ihre Arbeit zur Nachhaltigkeit gemeinschaftlicher Ressourcen. Ihre Theorien unterstützen die Vorstellung, dass dezentrale, kooperative Ansätze notwendig sind, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit zu bewältigen.

PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

Das PIK forscht an den Schnittstellen von Klimawandel, Ökonomie, Gesellschaft und Politik. Es berät Entscheidungsträger und ist aktiv in internationalen Prozessen wie den Klimakonferenzen der UN (COP) involviert. Besonders bekannt sind die Arbeiten zu Klimamodelle, Klimarisiken und der Bewältigung von globalen Umweltproblemen.

Viele weitere führende internationale Köpfe setzen sich für die Transformation ein. So z.B.:

- Joseph Stiglitz: Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften und Kritiker des gegenwärtigen Wirtschaftssystems. Er betont die Notwendigkeit von sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Wirtschaftswandel.

- Tim Jackson: Professor für nachhaltige Entwicklung und Autor von „Prosperity without Growth“. Er plädiert für eine Wirtschaft, die nicht auf Wachstum basiert, sondern auf Wohlstand und Wohlbefinden.

Bereits 2015 entwarfen zudem die Vereinten Nationen die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs) – 17 Ziele für eine weltweite, nachhaltige Entwicklung, die sowohl gesellschaftliche, wirtschaftliche als auch ökologische Bereiche abdecken. Bis 2030 soll mit diesen Goals eine globale nachhaltige Transformation stattfinden. In diesem Rahmen findet auch jährlich die UN-Klimakonferenz, auch COP genannt, statt, auf der die teilnehmenden Staaten über die Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutz tagen.

Transformation im Gange: Weitere Bewegungen und Lösungsansätze

Vieles passiert bereits, um den sozial-ökologischen Wandel voranzutreiben. Beispielsweise setzt das Transition Network weltweit Veränderungen in Gang. Diese Bewegung ist in vielen Ländern und Städten auf der ganzen Welt vertreten, wo einzelne Transition-Gruppen für eine sozial gerechte, kohlenstoffarme Zukunft mit resilenten Gemeinschaften arbeiten. Die Gruppen werden von Mitgliedern der lokalen Gemeinschaft geleitet. Transition-Gruppen setzen sich auf lokaler und regionaler Ebene für erneuerbare Energien, mehr Grünflächen und ein nachhaltigeres Ernährungssystem ein.

Einen weiteren, produktiven Ansatz bietet die internationale Graswurzelbewegung Debt For Climate. Sie bewertet die Schuldenkrise vieler Länder im Globalen Süden als entscheidender Treiber der Klimakrise. Denn die Kreditgeber aus dem Globalen Norden, wie etwa die Weltbank, zwingen verschuldete Länder dazu, klimaschädliche Industrien wie fossile Brennstoffe weiter auszubauen. Als Konsequenz fordert Debt For Climate eine bedingungslose Schuldenstreichung für Länder im Globalen Süden. So soll finanzieller Raum geschaffen werden, um selbstbestimmten, effektiven Klimaschutz zu leisten.

Auch das Nachhaltigkeits-Konzept der Suffizienz (vom lateinischen sufficere, genügen) stellt eine wegweisende, konkrete Maßnahme für mehr Nachhaltigkeit dar. Das Konzept zielt darauf ab, Ressourcen zu sparen, indem es in der Politik und Wirtschaft sowie im Eigenverbrauch die Frage stellt: Wie viel ist genug?

Moderne Wirtschaftsmodelle und -ideen richten sich ebenfalls auf eine Transformation aus und geben kritische Denkanstöße und Inspiration: Eine inspirierende Idee ist der sogenannte Degrowth (growth – Wachstum). Degrowth beschreibt eine kritische Bewegung, die von dem konventionellen Wirtschaftssystem, das Wachstum um jeden Preis verfolgt, abrücken will. Stattdessen wird ein System gefordert, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Umwelt und Gesellschaft über unternehmerische Profite stellt. Zugrunde liegt ein neues Verständnis von Wohlstand und gutem Leben als Gewinn an Qualitäten, die in der wachstums- und wettbewerbsorientierten Gesellschaft zu kurz kommen: soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, stabile soziale Beziehungen, Freiheit, Selbstwirksamkeit, Muße und die langfristige Sicherung unserer Lebensgrundlagen, um nur einige zu nennen.

Ein weiterer Ansatz ist die Kreislaufwirtschaft: In diesem Konzept geht es darum, sowohl technische als auch biologische Produkte so lange wie möglich zu verwenden, aufzuarbeiten, reparieren und schließlich zu recyceln. So soll ein möglichst langer Lebenszyklus von Produkten ermöglicht werden. Auch das revolutionäre Modell der Donut-Ökonomie von der britischen Wirtschaftswissenschaftlerin Kate Raworth zeigt brilliante Wege aus der Krise auf. Das Donut-Modell richtet sich nach den Planetaren Grenzen aus und will diese mit den sozialen Grundrechten und einer funktionierenden Wirtschaft vereinen. Viele Initiativen (wie etwa DEAL, Donut Economics Action Lab) arbeiten bereits erfolgreich mit dem Donut-Modell. Ähnlich aufgebaut ist auch das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie. Diese sieht ihr Fundament in den Werten Menschenwürde, ökologische Verantwortung, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz.

Tiefer einsteigen ins Thema Transformation

Die 17 Sustainable Development Goals

Die 17 Ziele sind Teil des UN-Programms Agenda 2030 und sollen als globaler Kompass für einen nachhaltigen Wandel dienen. Dieser Wandel soll auf gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Ebene stattfinden.

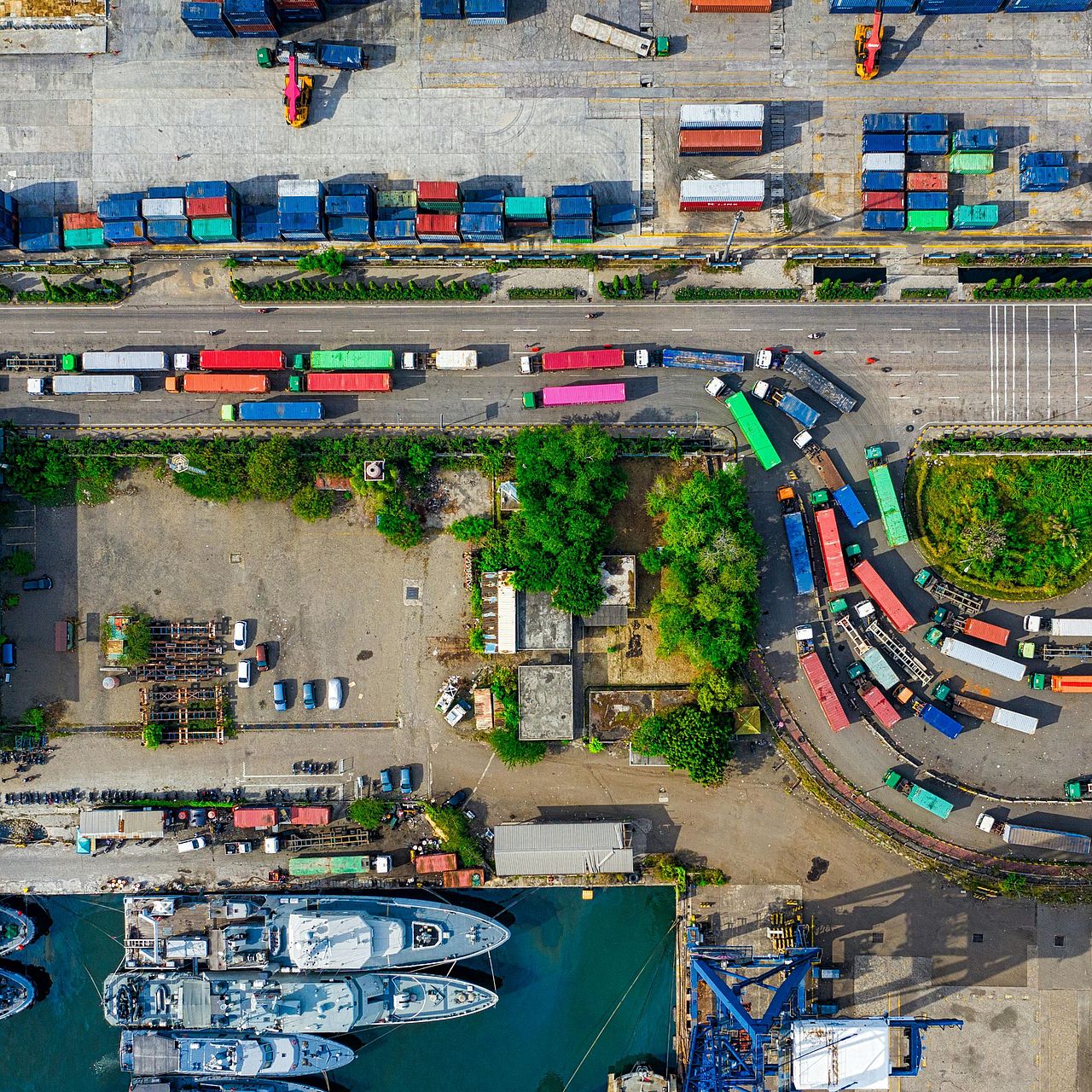

Lieferketten nachhaltig gestalten

Mehr Sorgfalt entlang von Lieferketten schützt Menschenrechte und die Umwelt – und auch für Menschen am Ende der Lieferkette wird ein nachhaltiger Konsum deutlich einfacher. Denn die Gesetze, die derzeit diskutiert und verabschiedet werden, fordern einen gewissen Nachhaltigkeitsstandard und entlasten die Konsument*innen in ihren Kaufentscheidungen.

Die Zerstörung des Regenwaldes

Der tropische Regenwald hat für das Weltklima, die globale Biodiversität und auch uns Menschen eine immense Bedeutung. Trotzdem schreitet die Zerstörung dieser artenreichen Lebensräume immer weiter voran. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen sowohl in den Regenwaldländern als auch hier in Deutschland.

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Transformation“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Bildnachweise: Curated Lifestyle - Unsplash Plus, Anpassungen durch OroVerde (Header), Pxhere (Überflutete Stadt), OroVerde - E. Bakker (Infografik zur sozial-ökologische Transformation)

Letzte Überarbeitung: 28.11.2024.